COLUMN

家づくりコラム

暮らしを快適にする階段計画|階段の種類と寸法・形状の基本をわかりやすく解説

こんにちは、太陽ハウジングです。

朝のバタバタ、夜の一息。

そのすべてを静かに支えているのが階段です。

2階から子どもの足音が聞こえる安心感。

ふと腰かけて、親子で話す時間。

そんな「家族の距離感」をそっと形づくっているのも、実は階段なんです。

2階建て以上の住まいに欠かせない階段は、単に上下階をつなぐだけの設備ではありません。動線計画の中心であり、インテリアの印象を決める大切な要素でもあります。

階段の配置や形状は、家全体の使い勝手や安全性、さらには暮らしの印象を大きく左右します。

しかし、いざ打ち合わせとなると「けあげ」や「けこみ」などの専門用語が出てきて、戸惑う方も少なくありません。

今回のコラムは、建築会社が階段を設計する際に大切にしている考え方や、意識しているポイント、住まいづくりに欠かせない階段の設計や種類について、わかりやすくご紹介します。

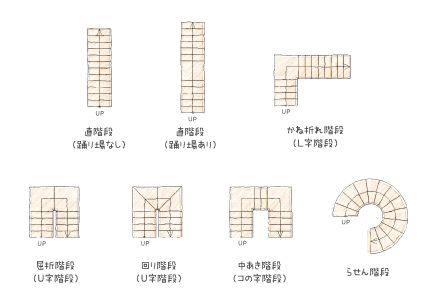

■ 階段の種類と特徴

階段は、ただ上下をつなぐための設備ではありません。

動線計画・空間デザイン・家族のコミュニケーションなど、暮らしの質を左右する「間取りの要」です。

ここでは、階段の種類と、それぞれに込められた設計の考え方や選ばれる理由をご紹介します。

● 直階段(踊り場なし/あり)

最もシンプルで、コスト・スペースともに効率的なタイプの階段。

一直線に上り下りできるため、掃除や家具の搬入もしやすく、限られたスペースにも収まりやすい設計です。踊り場を設けることで安全性が高まり、途中で向きを変える動線も取りやすくなります。

【設計ポイント】

・勾配が急になりやすいため「けあげ(段の高さ)」と「踏み面」のバランス調整が重要。

・玄関近くに配置する場合は、外気の流入対策(冷気対策)もセットで検討を。

● かね折れ階段(L字階段)

途中で90度に曲がるタイプの階段。視線が途切れるため、安心感と安全性が魅力。

視線の抜けをコントロールしやすく、家族のプライバシーを守りながら動線を確保できます。踊り場を設けることで、転倒時の安全性が向上し、小さなお子さまや高齢の方にも安心です。

【設計ポイント】

・中間に踊り場を広めに確保することで、子どもや高齢者でも安全に。

・壁面に小窓を設けると採光と開放感がアップし、明るく圧迫感のない空間に。

● 屈折階段(U字階段)

180度方向転換するタイプで、動線がコンパクトにまとまる設計の階段。

中間に踊り場を設ける場合は、昇降の途中で休める安心感もあります。

また、1階と2階の動線をコンパクトにまとめられるため、廊下を短くできるメリットもあります。

【設計ポイント】

・1階と2階をほどよく区切りたいときに最適。

・中間に小窓を設けると、昼間も明るい階段空間を実現できる。

・段数が多くなるため、けあげ(段の高さ)は低めに抑えると上りやすい。

● 回り階段

U字階段に似ていますが、折り返し部分にも段があるのが特徴です。

踊り場を省略できる分、階段に必要な床面積を小さくできます。

ただし、回り段は踏み面の形が三角形になるため、踏み外しに注意が必要です。

お子さまや高齢の方が使う家では、踏み面の奥行きや段鼻の出を慎重に設計します。

【設計ポイント】

・折り返し部分の段差を均等にし、足の動きを自然に導く設計がポイント。

・階段下のスペースは、収納・トイレ・ペットコーナーなど多用途に活用可能。

・照明はコーナー部分を重点的に配置すると安全性が高まる。

● 中あき階段(コの字階段)

2つの踊り場で方向転換するタイプの階段。中央に空間が抜けるため光や風を取り込みやすい構造。吹抜け空間と組み合わせれば、上下階のつながりを感じられる開放的な住まいにできます。

【設計ポイント】

・採光を取り込みたい住まいにおすすめ。南面の窓と組み合わせて明るさを演出。

・踊り場部分を広く設けると、休憩や観葉植物のディスプレイスペースにも。

・階段下のスペースを、収納やワークコーナーとして有効利用するのも人気。

● らせん階段

デザイン性が高く、空間の主役になる階段。

限られたスペースでも設置でき、視覚的にも軽やかで印象的。ただし、一般的な階段に比べて踏み面が狭くなるため、安全性と上りやすさのバランスを取る設計が重要です。

【設計ポイント】

・踏み面が狭くなりやすいため、安全性を重視した寸法計画が必須。

・デザイン性を優先する場合でも、手すりの高さと照明配置は慎重に。

● スケルトン階段(オープン階段)

踏み板の間に隙間があるタイプの階段。

光と風を通すことで、リビング全体を明るく開放的に見せます。デザイン性が高い一方で、冷暖房効率や小さなお子さまの安全対策も考慮が必要です。

【設計ポイント】

・空間の抜け感を演出しつつ、段板の厚みや蹴込みの間隔を丁寧に設計。

・転落防止ネットや強化ガラスなど、安全性を高める工夫が重要。

・冷暖房効率を考慮し、吹抜けや建具との組み合わせで調整。

・「見せる階段」として素材選び(鉄骨+木踏板など)もデザインの鍵に。

■ ステップ(段板)のタイプ

階段の段の構造には、大きく分けて「箱型」と「オープン型」があります。

それぞれ空間の印象や使い方が異なるため、デザインと機能の両面から検討しましょう。

● 箱型階段

踏板の下に「蹴込み板(けこみいた)」がある、一般的な構造の階段。

上下階の空間が区切られるため、階段下収納やトイレを設ける場合に最適です。

蹴込み板を白や明るい色にすると、下から見上げたときの圧迫感を軽減でき、空間がより広く明るく感じられます。

● オープン階段

蹴込み板を設けず、段の間を抜いたデザインの階段。

光や視線が抜けるため、リビング階段などに人気です。ただし、蹴込みがない分、小さなお子さまや高所が苦手な方には不安に感じられることも。

また、階段下を収納などに活用したい場合は、箱型階段の方が向いているため、暮らし方に合わせて選ぶことが大切です。

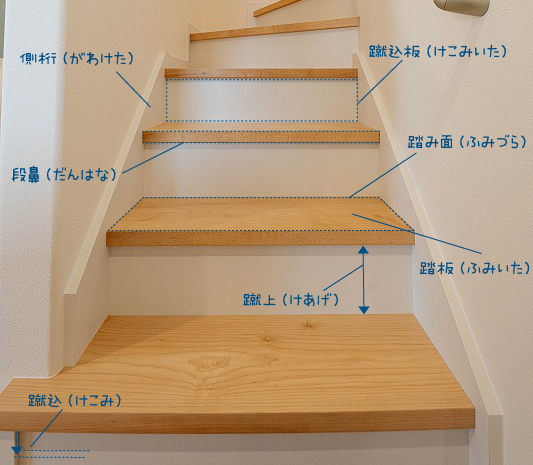

■ 階段の各部位の名称と役割

階段の打ち合わせでは、細かい部分の呼び方を理解しておくとスムーズです。

ここでは、よく使われる用語を整理してご紹介します。

・踏板(ふみいた)

足を乗せる板。木製が一般的。素材や色で空間の印象が変わります。

・踏み面(ふみづら)

実際に足が乗る部分。奥行15cm以上(推奨19.5cm以上)必要です。

・段鼻(だんはな)

段の先端部分。滑り止めをつける位置でもあります。

・蹴込(けこみ)

段鼻から下の段の踏板までの奥行。長すぎると足を引っかけやすくなります。

・蹴込み板(けこみいた)

段と段の間をつなぐ板。色選びで階段の印象を調整できます。

・蹴上(けあげ)

1段の高さ。建築基準法では23cm以下。低いほど上がりやすいが段数が増えます。

・側桁(がわけた)

階段の両端を支える構造材。踏板・蹴込み板を受ける役割を持ちます。

■階段の基本寸法

階段には、上りやすい寸法の目安があります。

建築基準法では「けあげ(段の高さ)23cm以下」「ふみづら(奥行)15cm以上」と決められていますが、

実際の住まいでは、蹴上:約17~20センチ 踏み面:約20~24センチが「疲れにくく、安全に上り下りしやすい階段」になります。

小さなお子さまや高齢の方がいるご家庭では、より緩やかな寸法に調整することもあります。

それでは、暮らしやすさとデザインを両立するために、階段設計で押さえておきたいポイントを見ていきましょう。

■階段設計で大切にしていること

階段づくりで大切なのは、「安全性」「使いやすさ」「デザイン性」のバランス。

どれか一つでも欠けると、心地よい暮らしは成り立ちません。

・小さなお子さまのいるご家庭

踏み面を広めにとり、足をしっかり乗せられる安心設計に。手すりの高さや壁面の角も、お子さまの視線の高さに合わせて細かく調整します。

「ちょっとつまずいたときも、すぐにつかまれる場所がある」そんな事故にならない設計を常に意識することが大切です。

・将来を見据えたお住まいには

ゆるやかな勾配にすることで、上り下りの負担を減らします。

また、将来的に手すりを追加できるよう、壁内に下地を仕込むこともできます。他にも階段照明を足元から柔らかく灯すなど、見た目の美しさと安全性を両立させるのがポイントです。

・リビング階段を採用する場合

家族の顔が見えるリビング階段は、コミュニケーションを生む人気の設計。ただし、見た目の美しさだけでなく、空調効率・プライバシー・音の抜けをどう守るかも重要なポイントです。

階段は、どの家も似ているように見えますが「誰が、どんな暮らしをするか」によって寸法も形も変わります。

階段は、ただの「通り道」ではなく、

家族が成長していく時間や、暮らしのリズムをそっと支える存在です。

子どもが笑いながら上る音も、

夜、静かに降りてくる足音も。

その音が家の中に響くたびに、

「この家で暮らしている」という実感が積み重なっていきます。

それこそが、太陽ハウジングが大切にしている「暮らしの温度」です。

毎日使う階段だからこそ、「安全で疲れにくい」「インテリアに馴染む」形を選びたい。

太陽ハウジングでは、お客さま一人ひとりの暮らしに合わせて、最適な階段を設計しています。

間取りの打ち合わせの際には、ぜひ階段にも注目してみてください。段の高さや勾配、形の違いが、暮らしやすさを大きく左右します。

間取り図を見るときは、「この家でどんな音が響くか」を想像してみてください。

笑い声が上から聞こえるのか。

それとも、静かな時間をそっとつなぐ空間になるのか。

階段は、家族の時間を上下に結ぶ、もうひとつのリビングのようなもの。

私たちは、お客さまの未来の暮らしを思い描きながら、一段一段に心地よさ、暮らしのリズムまで考え抜いて設計します。

ご家族にぴったりの階段を、一緒に考えてみませんか?