COLUMN

家づくりコラム

地震だけじゃない!家づくりで考えるべき火災・台風・水害対策【第3回:洪水・水害対策】

こんにちは、太陽ハウジングです。

全3回の対策シリーズ、最終回となる今回は「洪水・水害対策」についてお届けします。

※第1回目「火災対策」、第2回目「台風対策」もあわせてご覧ください。

第1回火災対策

第2回台風対策

近年、台風やゲリラ豪雨による「水害」が全国各地で多発しています。西三河エリアでも、激しい降雨による道路冠水、河川の氾濫、下水道の逆流などの被害が報告されており、「水害に強い家づくり」は、今や特別な備えではなく、これからの住宅計画における必須事項といえるでしょう。

しかし、耐震性能や省エネ性能については詳しく説明を受けても、「水害対策」については住宅会社から充分な説明を受けていないという方も多いのではないでしょうか。

そこで今回のコラムでは、これから家づくりを考える方に向けて、水害に備えるために知っておきたい「土地選び」と「建て方」のポイントをわかりやすくお伝えします。

■洪水・浸水リスクは、どこにでもある

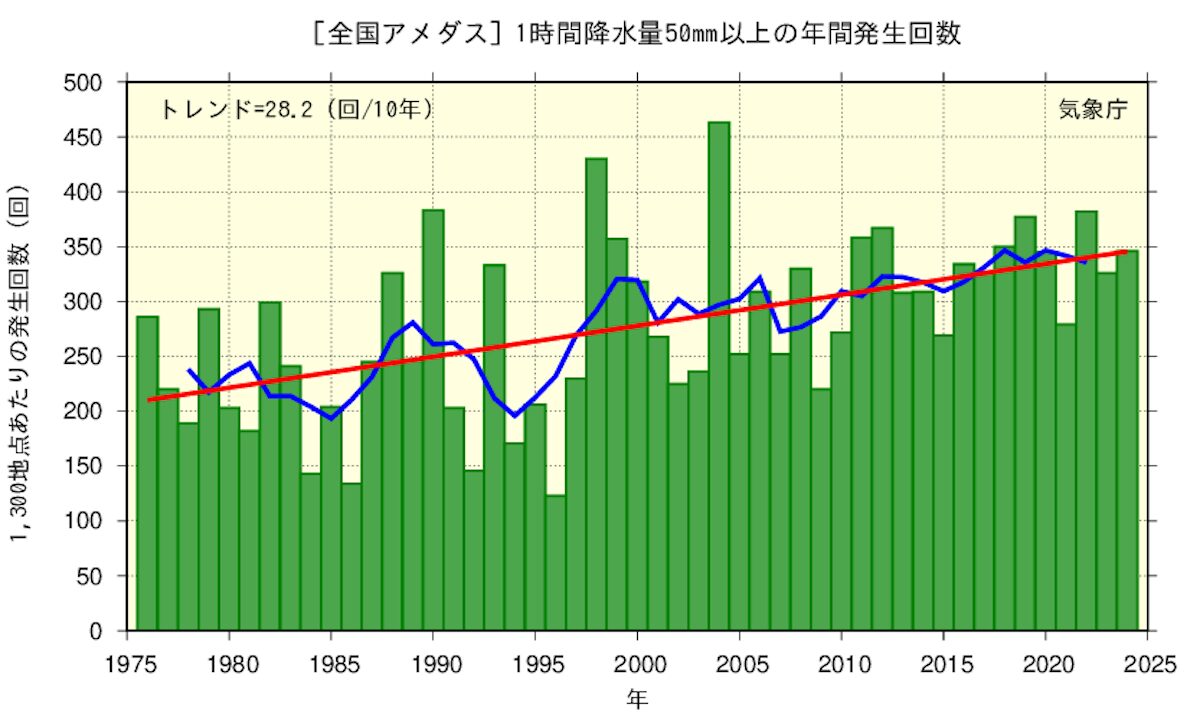

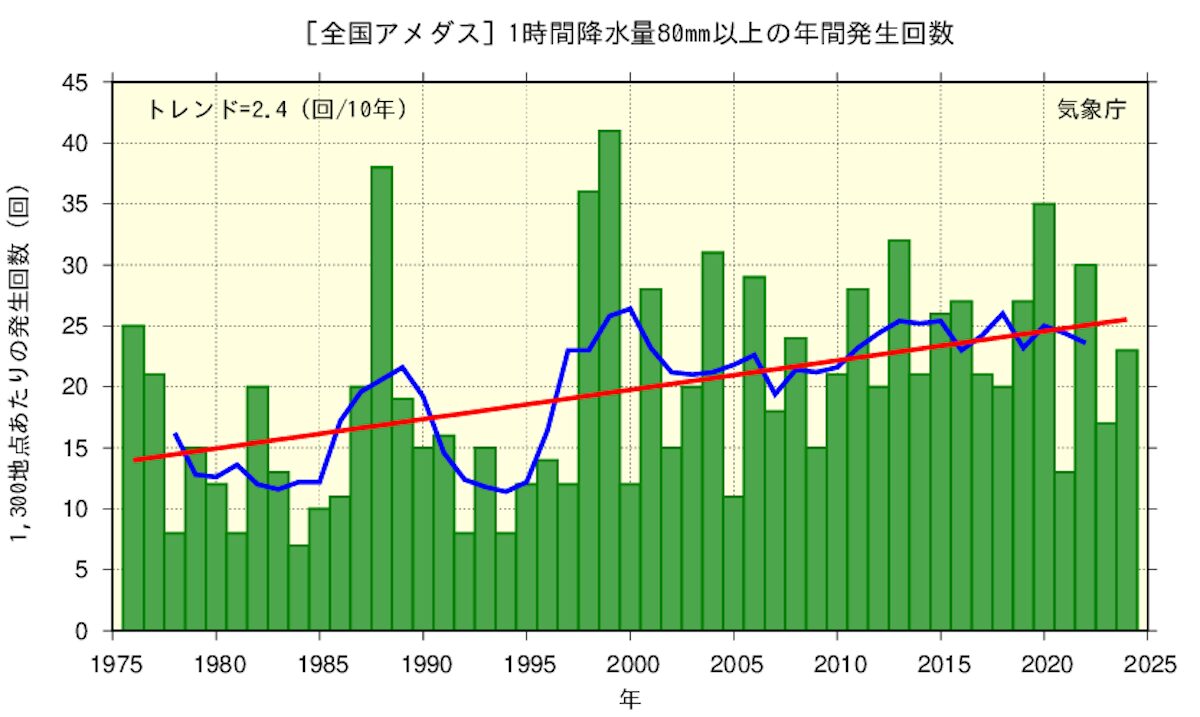

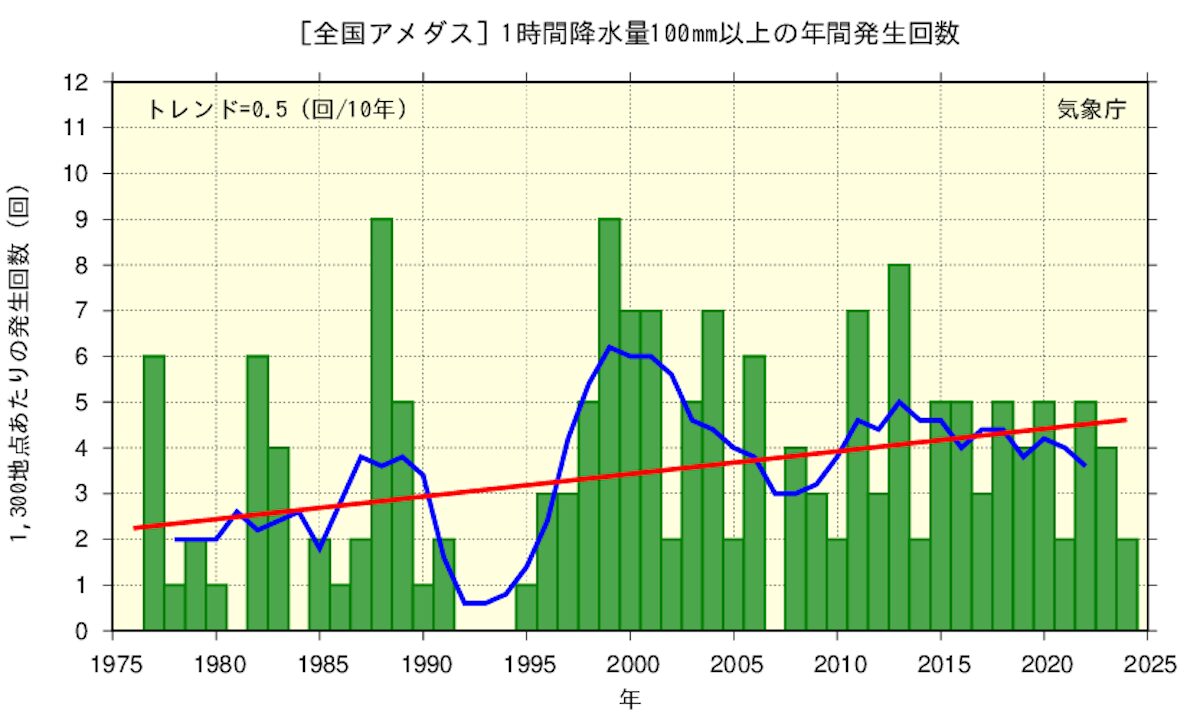

気象庁の統計によると、1976年から2024年までの48年間で、「1時間あたりに50mm以上の非常に激しい雨」は発生する年間回数は約1.5倍以上に増加しています。

出典:国土交通省 気象庁 全国アメダスの1時間降水量50mm以上、80mm以上、100mm以上の年間発生回数

こうした傾向から、水害リスクは限られた地域の問題やニュースの中の出来事ではなく誰にでも起こり得る身近な災害となっています。

特に都市部では、排水能力を超える豪雨によって道路が冠水し、住宅地にも浸水被害が広がる「内水氾濫(ないすいはんらん)」のリスクが年々高まっています。最近では、マンホールの蓋が飛ぶ・道路が隆起するといった被害がニュースでも取り上げられており、水害が身近な脅威であることを実感された方も多いと思います。

また、河川の氾濫による「外水氾濫」、土砂崩れや地盤の液状化なども含めて、水害のリスクは地域の地形や過去の災害履歴によって大きく異なるため、地域によって異なる水害リスクが存在します。

そのため、家づくりにおいては、土地の地形や災害履歴を正しく理解することが「水害対策の第一歩」です。

■土地選びで差が出る!水害リスクの少ない土地とは?

水害に強い家づくりを考えるうえで、最も重要なのは「土地選び」です

建物の構造や性能だけでは、水害リスクを完全に回避することはできません。その土地が持つ特性を正しく把握することが、水害対策の第一歩です。

■4つのハザードマップを活用

近年のハザードマップは精度が高く、土地選びにおいて信頼できる判断材料となります。

土地を検討する際は、以下の4つのハザードマップを必ず確認するようにしましょう。

・外水氾濫(河川の氾濫)

・内水氾濫(下水道のオーバーフー)

・土砂災害(がけ崩れ、地すべり、土石流など)

・液状化(砂や水の噴出、地盤沈下など)

これらのマップは市町村の公式サイトや、国土交通省の「重ねるハザードマップ」などで確認できます。

ハザードマップポータルサイト

■安全な土地がない問題の対処法

実際にハザードマップを確認しながら土地を探してみると、エリアによっては「全くハザードエリアにかかっていない土地がほとんどない」という問題に直面することがあります。

特に川沿いの市街地などは、ほぼ全域が何らかの災害想定区域に該当することもあります。

例えば、平地のエリアは浸水リスクが高いものの、駅や商業施設が近く、生活の利便性が高く住みやすいという利点があります。

一方で、高台や郊外のエリアは地盤が強く、水害リスクが比較的低いものの、交通や買い物の利便性が下がる傾向があります。

そのため、土地探しは「どこで妥協するか」という落としどころをあらかじめ自分で決めておくことが、現実的な土地探しのスタートラインです。

■リスク判断の目安

リスクと利便性のバランスは、どこで妥協するかは個人の判断になります。そこで、以下のような基準を持っておくと、選びやすくなります。

・50cm未満の浸水リスクエリアは許容する

・1m以上の浸水想定区域は避ける

また、矢作川や庄内川のような一級河川では、堤防や護岸工事などの治水対策が進んでいるケースもあります。

注意しなければならないのは、主流の河川ではなく2番目3番目の支流や農業用水路といった小さな水路です。先に氾濫しやすく(そのような仕組みになっているケースが多く)、小規模な流れでも大きな被害をもたらすことがあります。

過去に氾濫した実績があるエリアは、市役所などで「浸水実績図」や「被害履歴」として確認できます。その実績ベースの情報を参考にしながら土地を選ぶことが、より納得感のある、後悔のない選択につながります。

■家の建て方のポイント

土地のリスクを確認したら、次は建物の設計でできる水害対策について考えていきましょう。ポイントとなるのが、「基礎の高さ(見え高)」になります。

・基礎の「見え高」は45cm以上に

水害対策として重要なのが、「基礎の高さ(見え高)」です。

見え高とは、地盤面(地面)から基礎天端(1階床の底面)までの高さを指します。

この高さをしっかり確保しておくことで、浸水時の被害を軽減できるだけでなく、火災保険(住宅総合保険)の補償対象にもなりやすくなります。

・なぜ「45cm以上」が必要なの?

それは、火災保険の水災補償では、見え高がひとつの判断基準になっているからです。

保険適用のポイント

| 浸水の深さ | 補償の可能性 |

| 地盤面から45cm未満の床下浸水 | 原則、補償対象外 |

| 地盤面から45cm以上の床下浸水 or 床上浸水 | 保険適用の可能性あり |

つまり、たとえ浸水しても基礎高が45cm以上であれば、床下浸水でも保険対象になる可能性が高くなると言うことになります。

最近では、デザイン性を重視して基礎を低く設計する家も見られますが、水害対策という視点では「低基礎」はリスク大。水害が起こると、床下に湿気や汚水がたまり、構造材の腐食やカビの原因になることもあります。

基礎の高さは設計段階で変更できる項目ですが、基礎の見え高を意識している住宅会社は意外と少ないのが現状です。そのため、「なぜ45cm以上が必要なのか」を理解したうえで、新築時には必ず基礎の高さにこだわり、施工する住宅会社にきちんと要望として伝えることが重要です。

・高基礎の「見た目」や「設計力」も大切

ちなみに、「基礎高を確保する=見た目の重心が上がる」ため、外観のバランスの難易度が上がります。

水害対策としては正しい判断でも、お客さまの目線では「なんだか家が浮いて見える」「階段が高くて不便そう」と感じられてしまうことがあります。

だからこそ、「高基礎でも美しく見せる工夫ができるか?」、「玄関ポーチやアプローチをどうつなぐか?」といった設計力・提案力の差が出るポイントにもなるんです。

見え高を確保することで水害に備えつつ、外観デザインとしても「重心の高さ」を感じさせないように設計する。そんなバランス感覚のある提案ができる住宅会社かというのは、実は見極めポイントのひとつだったりします。

■洪水・水害対策のQ&A

ここまでの内容から「45cmの基礎高って、具体的にはどこから測るの?」と思われた方も多いと思いますので、そんな疑問にお答えします。

Q. 水災保険が適用される「45cm以上の浸水」って、どこからの高さなんですか?

A. 地盤面(地面)から1階の床の底面(基礎天端)までの高さが「45cm以上」あるかどうかがポイントです。

火災保険の水災補償では、「床下浸水でも、その水位が基礎の見え高(地盤から床下まで)を超えているかどうか」が判断基準になります。

つまり、地面から見える基礎の高さが45cm未満だと、床下に水が入っても保険適用外になってしまう可能性があるんです。

そのため、新築時には基礎の高さ=見え高をしっかり確保しておくことが重要です。

Q. 地盤面(地面)ってどこを基準にするんですか?道路の高さですか?

A. 基準となるのは「敷地の整地後の地盤面(=建物が建つ土地の高さ)」であって、「道路の高さ」ではありません。

火災保険の水災補償では、建物の敷地内の地盤面から、1階の床の底面までの高さ(見え高)が45cm以上あるかどうかがポイントです。

ただし、敷地と道路に高低差がある場合、敷地が道路より低いと、雨水が敷地内に流れ込みやすくなるため、より高い基礎が必要になります。また、敷地が道路より高い場合は、水害リスクは相対的に低くなります。

したがって、敷地全体の高さと道路との高低差も含めて、地盤の高さを正確に把握することが大切です。

家づくりの初期段階で「この土地は道路より低いから、基礎を高めに設計しましょう」などの提案ができる住宅会社かどうかも、実は見極めポイントです。

・設備機器の「止水処理」も忘れずに

水害対策として意外と見落とされがちなのが、エコキュートや給排水管などの設備機器の「配管が通る基礎の穴(=貫通部)」です。

これらの貫通部は、水が侵入する「弱点」になりやすい箇所。特に、止水処理が不十分なままだと、大雨で床下に水が入り込むだけでなく、虫の侵入や湿気・カビの原因にもなってしまいます。

災害時に水の侵入を防げるかどうかは、こうした細かな部分の施工品質が重要です。「止水処理がきちんとされているかどうか」は、見えない部分だからこそ、信頼できる住宅会社を選ぶことが非常に重要なポイントになります。

■床下浸水と床上浸水の違いって?

水害による被害は、「床下浸水」と「床上浸水」で深刻度が大きく変わります。それぞれの違いと注意点を確認しておきましょう。

・床下浸水とは?

水が建物の基礎部分(床下)まで入り込む状態です。

室内の床まで水が達していないため、一見すると被害が軽く見えるかもしれませんが、基礎部分の木材や断熱材が湿気を含んで劣化したり、カビ・異臭の原因になることがあります。

さらに、汚水や土砂が混ざることで、感染症のリスクや電気設備への影響が出る場合も。見えない場所だからこそ、早めの乾燥や消毒、点検が大切です。

・床上浸水とは?

水が室内の床の上まで入り込んでしまう深刻な浸水被害です。フローリングや壁、断熱材だけでなく、家具や家電、生活用品にまで被害が及ぶため、原状回復に多額の費用と時間がかかる可能性があります。

また、汚泥や細菌による衛生面のリスクも高くなるため、消毒・乾燥・除菌などの処置が必要になります。

台風やゲリラ豪雨による水害リスクは、もはや一部地域の話ではなく、誰にでも起こり得る災害です。

「どこに家を建てるか」と「どのように建てるか」

この2つの視点から、事前にしっかり備えることで、水害による被害を最小限に抑えることができます。

特に基礎高の設定や設備周りの止水処理など、設計・施工の細かな配慮が大きな差につながることもあります。

太陽ハウジングでは、設計段階から土地条件をしっかり確認し、基礎高の設定や止水処理、排水経路の工夫など、水害対策も含めてご提案しています。

安心して暮らせる家をつくるために、今回のコラムが少しでもお役に立てば幸いです。